「のろい」と「まじない」

前回の更新では、魔弾に込められたような「呪い」が現代の日常にも一般的に存在すること、そしてその呪いが常に災いをもたらしているわけではない、ということを述べました。

「呪い」という言葉は「のろい」と読むと同時に「まじない」とも読みます。「のろい」という語音は死を暗示する不吉な響きを持ちます。一方「まじない」という語音はむしろ吉を呼び込み生命力を高めるような印象を与えます。「まじない」よりも「おまじない」と言った方がわかりやすいでしょう。「魔除けのおまじない」といった具合です。

呪いは「のろい」か「まじない」か。それは「呪い」をかけられた本人が、その「呪い」をどのように受け止めるか、に依存しているのではないかと思います。

たとえば、他人から一見理不尽な仕打ちを受けた時、どうしてもネガティブな心情から抜け出せなくなっってしまうと、気持ちは内向きとなり、周囲に向かってはマイナスのオーラを放ってしまいます。そのとき「呪い」は「のろい」となり、本人だけでなく第三者をも不幸に巻き込む。

一方、いわゆる逆境に強いメンタルや切り替えのスイッチを持っている人は、理不尽な仕打ちを逆にプラスのエネルギーに転換することができます。ポジティブな心情でそれを乗り越えたとき「呪い」は「おまじない」となって「のろい」を滅する力に変化する。

呪い=理不尽な仕打ち、それ自体が変わるわけではなく、「呪い」の捉え方とそれに対する行動によって、ある者の心は死へ向かい、またある者は災いを振り払って生をつかみ取る。呪いは人の行動のベクトルに作用する触媒であるとも言えます。

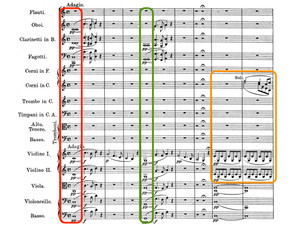

さて、たまには音楽の話をしましょう。「魔弾の射手」の序奏部分はハ長調(C-dur)。1小節目はゆっくりとしたテンポで弦楽器と木管によるC(ド)のユニゾンから始まります(赤枠)。そして5小節目はG(ソ)の音が同じくユニゾンでかなでられます(緑枠)。この小節の間に、ハ長調の決め手となるCの長三度音のE(ミ)は現れません。

ハ長調の調性で始まったにもかかわらず、ハ長調の響きを満たし得ていない、とても不安定な状態です。

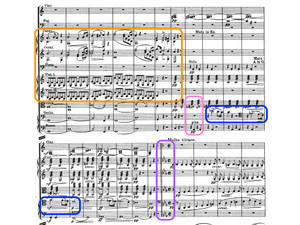

その後、9小節目以降でホルンによる明るく美しい旋律が流れ始める前に初めてE(ミ)が現れ、ハ長調だということがわかり音楽の調性が落ち着きます。(オレンジ枠)。ホルンは狩りの時に仲間に合図を送るための楽器。ここで奏でられる旋律は「森のテーマ」と言われていますが、これは賛美歌としても知られています。

しかしその直後、明るい森に突然分厚い雲がかかるように、ヴィオラがE♭(ミ♭)、コントラバスがA(ラ)を奏でて暗い調性に変化します(ピンク枠)。ハ長調を保証するEの音が半音下がってE♭になったことにより、ハ長調の明るい調性は急激に陰鬱なハ短調に姿を変えました。この調性の変化は、生命力を高める「まじない」がなんらかの原因によって不吉な「のろい」に姿を変えたことを示唆する場面と言えるでしょう。そしてチェロによるE♭-D-Cという不吉な旋律が現れます(青枠)。

その後、調性記号もハ短調に変化し(紫枠)、速度もmolt vivaceに加速して暗く不吉な第一主題、悪魔ザミエルが現れます。

molt vivace に入ってからも、短調と長調の旋律が入れ替わり立ち替わり登場します。生命と死が繰り返し姿を見せる情景、それは魔弾に込められた呪いのもつ二面性を表現しているかのように聞こえます。

いかがですか?面白そうでしょ?

どうぞ皆様も会場で、魔弾の「呪い」を味わってみてください。

ここまで、「炎の資格」における音楽に吹き込まれた生命の循環について、そして「魔弾の射手における」呪いと調性について考えてきました。

いよいよ次回は、ブラームス交響曲第1番について考えていきたいと思います。魔弾の射手で鍵となったC(ド)の音が再び登場。魔弾の呪いの影もついてきますよ。

コメント